প্রাচীন ভারতে হাতি

মহাভারতের যুদ্ধ বলতে গেলেই মনে আসে চতুরঙ্গ সেনা, আরে চতুরঙ্গের কথা উঠলেই এসে পড়ে হস্তীবলের কথা । মহাভারত ছাড়াও আমাদের নানা্ন গল্প, আখ্যান, কাহিনীতে ছড়িয়ে রয়েছে যুদ্ধে হাতির ব্যবহারের কথা ।

কিন্ত হাতিকে এই কাজে লাগানো হচ্ছে কবে থেকে ?

এটা বুঝতে গেলে আমাদের একটু বৈদিক যুগে ঘুরে আসতে হবে ।

কথায় বলে বটে যে ‘ব্যাদে সব আছে’ । কিন্তু ‘হস্তী’ কথাটা কেবল বার পাঁচেক মাত্রই ঋগ্বেদে পাওয়া যায় । এর মধ্যে তিনটি ক্ষেত্রে সায়ণাচার্য এ শব্দের মানে করেছেন ঋত্বিক । কেবল দু-জায়গায় এর মানে ধরেছেন ‘হাতি’ । এর মধ্যে একটা হল এই শ্লোকটা –

মহিষাসো মায়িনশচিত্রভানবো গিরয়ো ন স্বতবসো রঘুষ্যদঃ ।

মৃগা ইব হস্তিনঃ খাদথা বনা যদারুণীষু তবিষীরযুগ্ধং ।। (১.৬৪.৭)

“মারুৎগ্ণ তোমরা প্রাজ্ঞ , মহৎ । অতি বিচিত্র তোমাদের দীপ্তি । পাহাড়ের মত তোমরা বলিয়ান এবং শীঘ্রগতি । হস্তী মৃগের মতন তোমরা বনগুলো খেয়ে ফেল । অরুণবর্ণ দিকসমূহে তোমরা বলদান কর ।“

আর অন্যটা হল,

সূর উপাকে তন্বং দধানো বি যত্তে চেত্যমৃতস্য বর্পঃ ।

মৃগো ন হস্তী তবিষীমুষাণঃ সিংহো ন ভীমঃ আয়ুধানি বিভ্রৎ ।। (৪.১৬.১৪)

“হে ইন্দ্র তুমি যখন সূর্যের কাছে আছে নিজের রূপ বিকাশ কর সে রূপ মলিন না হয়ে আরো উজ্জ্বল হয় । পরের বল নাশক হস্তী মৃগের মতন তুমি আয়ুধ ধারণ করে সিংহের মত ভয়ঙ্কর হও ।“

এই দুটো শ্লোকেই দেখছি হস্তী মৃগের মতন – ‘মৃগা ইব হস্তিনঃ’ আর ‘মৃগো ন হস্তী’ এইভাবে লেখা আছে । এর থেকে ধারণা হয় যিনি লিখছেন তিনি হয়ত হাতি প্রথম দেখছেন । মৃগের মতন জঙ্গলে ঘাস পাতা খায়, তাই তাকে মৃগ জাতীয় হাতি বলে সম্বোধন করছেন । এই যেমন তিমি মাছের মত দেখতে বলেই আমরা তাকে ডেকে ফেললাম তিমি মাছ বলে, সেইরকম আর কি!

এইরকম একটা দাবী করার আর একটা কারণ এই যে হস্তী কথাটা ঋগ্বেদে মাত্র কয়েকবার আছে কেবল তাই নয়, সংস্কৃতে হাতির যে সব প্রতিশব্দ আছে – করী, গজ, মাতঙ্গ – এগুলোও ঋগ্বেদে নেই । মনে হয় বৈদিক যুগের মানুষ একদম প্রথমে যেখানে ছিলেন, পশ্চিম ভারতে, বা তারও পশ্চিমে, সেখানে তাদের হাতির সাথে বড় একটা পরিচয়ের সুযোগ ঘটে নি ।

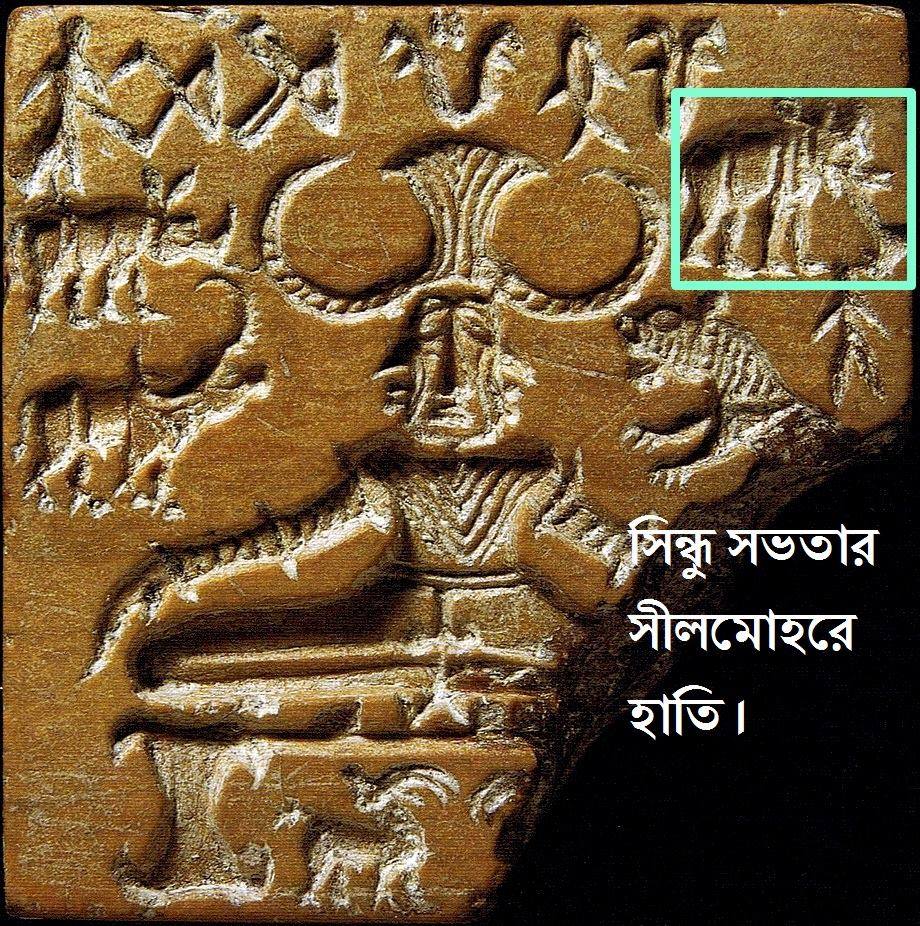

অবশ্য ঋগ্বেদের আগে যে সিন্ধু সভ্যতা, তাদের সাথে হাতির বেশ ভালই পরিচয় ছিল। সিন্ধু সভ্যতার বিখ্যাত পশুপতি সীলমোহরের ডানদিকে একটা হাতির ছবি খুব পরিষ্কার ভাবে দেওয়া আছে । এ ছাড়াও হাতির নানা প্রতিকৃতি পাওয়া গেছে । তবে সিন্ধু সভ্যতার মানুষ কেবল বুনো হাতির ছবি এঁকেছে না তাদের কাছে পোষ মানা হাতি ছিল সে সম্বন্ধে কিছু বলা মুস্কিল ।

ঋগ্বেদে হাতির কথা তেমন ভাবে না থাকলেও তৈত্তিরীয় সংহিতায় কিন্তু আছে । অশ্বমেধে কোন দেবতাকে কি বলি দিতে হবে সেই আলোচনায় বলা হল হিমবানকে হাতি বলি দিতে হবে । ঋগ্বেদে হিমবান বলে কোন দেবতার নাম নেই । দশম মণ্ডলে একবার হিমবন্ত শব্দটা আছে বটে, কিন্তু সেটা বরফের পাহাড় অর্থে ব্যবহার হয়েছে । তৈত্তিরীয় সংহিতায় হিমবান দেবতা হয়ে পড়লেন আর তাঁকে হাতি বলি দেওয়ার গল্পে বোঝা যাচ্ছে, বৈদিক মানুষ ভারতবর্ষের একেবারে ভেতরে এসে পড়েছেন, হাতির সাথে তাদের সম্যক পরিচয় হয়েছে ।

কিন্তু যেই বৈদিক যুগ পার হয়ে খ্রীষ্টিয় পঞ্চম ষষ্ঠ শতকে এসে পড়ছি, ওমনি দেখছি হাতি একেবারে সমাজ জীবনের অঙ্গ হয়ে পড়েছে । বুদ্ধের জীবনের নানা গল্পের সাথে হাতির নাম এসে পড়ছে -বুদ্ধের জন্মের আগে তাঁর মা মায়া স্বপ্নে শ্বেত হস্তী দেখছেন, বুদ্ধের জ্ঞাতিভাই দেবদত্ত নলাগিরি হাতিকে মদ খাইয়ে বুদ্ধকে মারার জন্য পাঠাচ্ছে, এছাড়া জাতকের নানা কাহিনীতে ছড়িয়ে রয়েছে হাতির কথা ।

মহাকবি ভাসের স্বপ্ন-বাসবদত্তা নাটকের কেন্দ্রবিন্দুও হাতি । আজকের এলাহাবাদের কাছে ছিল বৎস রাজ্য, তার রাজা উদয়ন ছিলেন হস্তীবিশারদ, তাঁর অনেক হাতি ছিল । অবন্তীর রাজা প্রদ্যোত উদয়নকে খুব হিংসে করতেন । কিন্তু সামনাসামনি লড়লে এঁটে উঠতে পারবেন না বলে তাকে কিডন্যাপ করলেন । তারপর নিজের রাজ্যে নিয়ে গিয়ে বললেন ‘হাতি চালানো শেখাও, তাহলে ছেড়ে দেব’ । দায়ে পড়ে উদয়ন রাজী হলেন। এদিকে প্রদ্যোতের মোটেই ইচ্ছে ছিল না যে তাঁর পরিবারের বাইরের লোক এই সব টপ সিক্রেট মিলিটারি ব্যাপার জেনে ফেলুক । তিনি নিজের মেয়ে বাসবদত্তাকে একটা পর্দার পেছনে বসিয়ে, উদয়নকে বললেন ‘এর আড়ালে একটা কুঁজী বসে আছে, তাকে শেখাও’ । কিন্তু পর্দার আড়ালে যে আস্ত একটি রাজকন্যা আছে, সেটা উদয়নের কি আর বুঝতে দেরি হয় ! তার আর পর কি ? সেই পুরনো প্লট ! দুজনেই প্রেমে পড়লেন এবং একসাথে পালালেন ।

এই গল্পটা পড়লে মনে হয়, ভাস যে সময়ের কথা লিখছেন, সে সময়ে হাতিকে বোধহয় সবে যুদ্ধের কাজে লাগানো হচ্ছিল । এবং এই বিদ্যেটি সবার আয়ত্তে ছিল না। সুতরাং যাঁরা এই কাজটি জানতেন তাঁদের বেশ মার্কেট ভ্যালু ছিল ।

এর কয়েকশো বছর বাদে অবশ্য দেখছি হাতি সামরিক বাহিনীর অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঝিলামের যুদ্ধে আলেক্সাণ্ডারকে বাধা দিতে পুরু হাজির হলেন দুশো হাতি নিয়ে । সেই সময় মগধের সিংহাসনে বসে রাজা ধনানন্দ, তাঁর বাহিনীতেও তখন তিন হাজার হাতি ।

নন্দকে হটিয়ে রাজা হলেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য । সেলুকাস কন্যাকে যখন চন্দ্রগুপ্ত বিয়ে করলেন, তখন উপঢৌকন হিসেবে শ্বশুরকে পাঠালেন পাঁচশো হাতি ।

মৌর্যযুগে হাতির বিস্তর কদর ছিল । অর্থশাস্ত্র তো নিদানই দিয়ে রেখেছে যে হাতির জন্যে একজন আলাদা অফিসার নিযুক্ত করতে হবে । সে শুধু হাতিরই দেখাশোনা করবে তাই নয়, হাতিরা যে সব বনে চরে সেগুলোকেও রক্ষণাবেক্ষন করবে । সকাল বিকেল হাতিদের চান করানো , চানের পর তাদের খাবার দেওয়া, অসুখ হলে চিকিৎসা করানো, হাতীদের দায়িত্বে থাকা কর্মচারীদের ওপর নজর রাখা, এসবের ভার তারই ওপর থাকত ।

যুদ্ধের জন্যে হাতিদের সাতরকমের ট্রেনিং দেওয়া হত

- উপস্থান : উঁচু বেড়া বা বাধা ডিঙিয়ে যাওয়া ।

- সমবর্তন : পরিখার ওপর দিয়ে লাফিয়ে যাওয়া ।

- সম্যান : সোজা বা এঁকেবেঁকে সামনে এগিয়ে যাওয়া ।

- বড়াবড় : ঘোড়া আরে সেপাইদের পায়ের নিচে পিষে দেওয়া ।

- হস্তীযুদ্ধ : অন্য হাতির সাথে লড়াই করা ।

- নাগরায়ণ : দুর্গ বা বাড়ির দিকে তেড়ে যাওয়া ।

- সামগ্রামিক : খোলা জায়গায় যুদ্ধ ।

মাহুত হাতিকে চালাতে ব্যবহার করত লাঠি বা অঙ্কুশ । হাতিকে পরানো হত ধাতুর বর্ম, নানা অলঙ্কার আর ঘণ্টা । হাতির পিঠে উড়ত পতাকা, নাম তার বৈজয়ন্তী ।

অগ্নি পুরাণের বয়স বেশী নয় । এটা এই দশম শতাব্দী বা তার কাছাকাছি লেখা বই । সেখানে যুদ্ধে হাতির ব্যবহারের কিছু বিবরণ আছে । হাতির পিঠে থাকত ছয় যোদ্ধা । ঘাড়ের ওপর গদা হাতে দুজন, পিঠের ওপর দুই ধনুর্ধর, আর তাদের পেছনে দুই তলোয়ারধারী । লড়াইয়ের সময় হাতিকে পাহারা দিত তিন-তিনজন অশ্বারোহী ।

যুদ্ধের সময় হাতি ঠিক কি কাজে আসত, তার একটা আভাস মেলে সংগামাবচর নামক জাতকটিতে । জাতকের এই গল্পে কাশীর রাজা ব্রহ্মদত্ত, আর বোধিসত্ত্ব জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁর শত্রু এক রাজার হস্তীশিক্ষক হয়ে । সেই রাজা হাতিতে চড়ে কাশী আক্রমণ করেছেন । নগরের ভেতর থেকে সৈন্যরা ফুটন্ত কাদা, পাথর আর নানান অস্ত্রশস্ত্র ছুঁড়ছে, আর তাইতে হাতি ভয়ের চোটে আর মোটে এগোতে চাইছে না । রাজার প্ল্যান ভেস্তে যায় দেখে বোধিসত্ত্ব বেশ গরম গরম বাণী শুনিয়ে হাতিকে নির্দেশ দিলেন থাম আর লোহার খিল ভেঙে গেট তছনছ করে একেবারে শহরের ভেতর ঢুকে পড়তে । হাতিও তাঁর কথায় গ্যাস খেয়ে তেড়েফুঁড়ে গেটের থাম-টাম ভেঙে একাকার করে ছাড়ল ।

গল্পটুকু বাদ দিলে যা বোঝা যাচ্ছে, যুদ্ধে রক্ষণাত্মক পরিকাঠামো ভাঙার জন্যে হাতিকে কাজে লাগান হত ।

তবে এ ছাড়াও যুদ্ধের হাতির আরও ব্যবহার ছিল । সৈন্য কলাম কুচ করার সময় তাদের দু-পাশ থেকে রক্ষা করা, সৈন্যদের নদী পার করানো, যাত্রাপথের ঝোপঝাড় জঙ্গল সাফ করা , ইত্যাদি নানান কাজে হাতি ব্যবহার হত ।

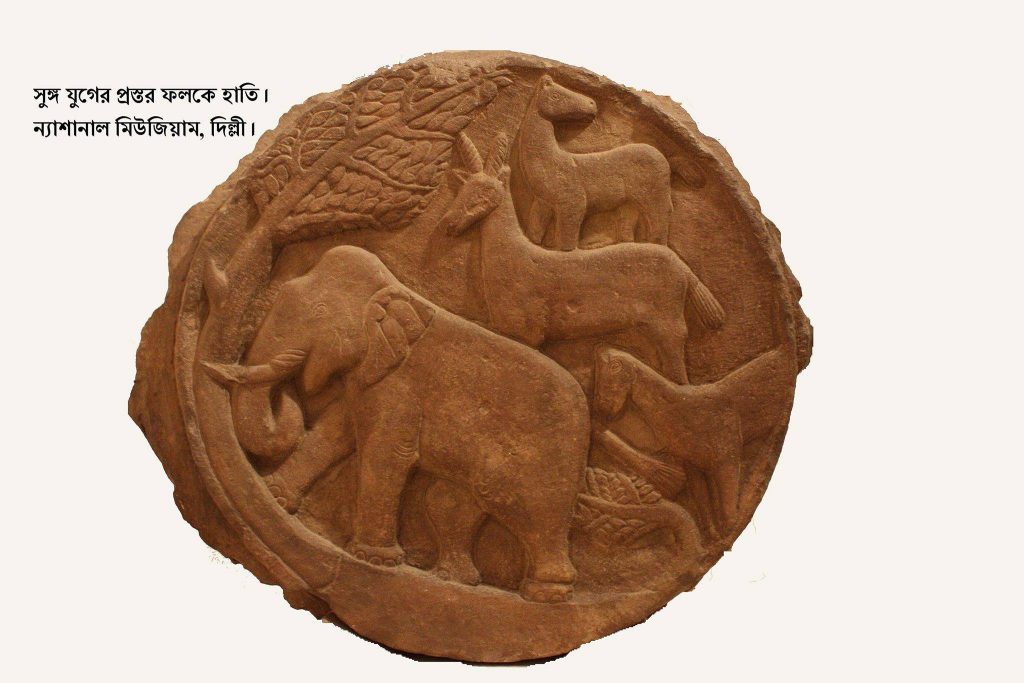

মৌর্য্যযুগের পর গুপ্তযুগ । সেনাবাহিনীতে হাতি পাকাপাকি জায়গা করে নিয়েছে, পাচ্ছি হস্তীবাহিনীর দুটো অফিসার পদের নাম – পিলুপতি আর মহাপিলুপতি ।

হাতীর ব্যবহার থাকলে তার চিকিৎসা, পরিচর্যা ইত্যাদির প্রয়োজন । হস্তী চিকিৎসার ওপর প্রসিদ্ধ বই হল পালকাপ্যের হস্ত্যায়ুর্বেদ । গজ-চিকৎসা, গজবিদ্যা বা গজায়ুর্বেদ নামেও এই বইটি পরিচিত । পালকাপ্যের জন্ম নাকি কাপ্য গোত্রে, মা এক হস্তিনী, বাবা ঋষি । লোহিত্য বা ব্রহ্মপুত্র নদী যেখানে হিমালয় থেকে বেরিয়েছে, সেখানেই নাকি তাঁর আশ্রম ছিল । এবশ্য এসব পৌরাণিক গাথা, এবং পালকাপ্য নামে আদৌ কেউ ছিলেন কিনা তাতেও সন্দেহ আছে। তবে বইটি আছে, এবং এটি যে দশম একাদশ শতাব্দীর আগেই লেখা হয়েছিল, তারও স্বপক্ষেও প্রমাণ আছে ।

ভারতে যুদ্ধে হাতি ব্যবহারের একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় আমরা পেলাম । এই ব্যবহার টানা চলে এসেছে এই মাত্র কয়েকশো বছর আগে অবধি । সম্রাট জাহাঙ্গীরের বাহিনীতে ছিল একলাখের ওপর হাতি । তারও অনেক পরে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে পানিপথের যুদ্ধে মারাঠা আফগান সমরেও ব্যবহার হয়েছে হাতি । উনবিংশ শতাব্দীতে আসামের রাজা শিবসিংহের পৃষ্ঠপোষকতায় সুকুমার বরকাইত লিখেছেন হস্তীবিদ্যার্ণব । হাতির চিকিৎসা, হাতি ধরা ইত্যাদি নানা বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে ছবি দেওয়া এই অমূল্য বইটিতে ।

এমনকি হাতি আর যুদ্ধে ব্যবহার না হলেও তার গৌরবের ম্লান রেশ এখনও দেখতে পাওয়া যায় মাইসোরের দশেরা কিম্বা কেরালার গুরুবায়ুর মন্দিরের হাতীর শোভাযাত্রায় ।

কয়েক হাজার বছর ধরে হাতির ব্যবহার ছিল এত ব্যপক, যে তাকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে পেশা আর সেই পেশার পরিভাষা । বুনো হাতি ধরার জন্যে যে পোষ মানা হাতি ব্যবহার করা হয় , তাকে বলে কুনকি হাতি । কুনকির পিঠে চড়ে যে ফাঁস ছুঁড়ে হাতি ধরে সে ফান্দা । হাতি যে জঙ্গলে খুঁজে বের করে তার নাম খুঁজি। কুনকির পেছনে আঘাত করা হয় লোহাট নামে কাঁটাওয়ালা গদার দিয়ে । দন্তহীন হাতি হল মাকনা । হাতির দলের নেত্রীকে বলে রানি ঢুই । এরকম অজস্র শব্দ আছে যা কালের নিয়মে ধীরে ধীরে লোপ পেতে চলেছে ।

এছাড়াও নানান প্রবাদ প্রবচনে জড়িয়ে আছে হাতির কথা । ‘হাতির মতন চেহারা’ , ‘হাতির মতন জোর’, ‘হাতির খোরাক’, ‘হাতি পোষা’ ইত্যাদি নানা শব্দবন্ধনই পরিচয় দেয় একসময় মানুষ হাতি সম্বন্ধে কতটা পরিচিত ছিল ।

বর্তমান যুগে এশিয়ার বুনো হাতির পঞ্চাশ শতাংশেরই বাস ভারতবর্ষে । বহুকাল ধরে মানুষের ব্যবহারে আসা এই জীবটিকে এখনো নিয়ে লেখা বাকি আছে অনেক ইতিহাস ।

সূত্র :

Dikshitar , V.R. Ramachandra / War in Ancient India

Cowell, E.B. Prof. (ed) / The Jataka Vol II

Bist, S.S, Cheeran, J.V., et al / The domesticated Asian elephant in India

Majumdar, R.C. and Altekar, A.S. / The Vakataka – Gupta Age

গঙ্গোপাধ্যায়, দিলীপকুমার / ভারত ইতিহাসের সন্ধানে , প্রথম খণ্ড

শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ / প্রাচীন বাংলার গৌরব

রায়, নীহাররঞ্জন / বাঙ্গালীর ইতিহাস

লাহিড়ী চৌধুরী, ধৃতিকান্ত / হাতির বই

- পশুপতি ছাড়া বাকি দুটি ছবি লেখকের তোলা

Facebook Comments