দুধ না খেলে, হবেনা ভাল ছেলে

দুধ অতি সুষম খাদ্য, ছোটবেলায় জীবনবিজ্ঞানের বইতে এটা পড়ানো হত। দুধে আছে প্রোটিন, ভিটামিন, ক্যালসিয়াম, ফ্যাট ও শ্বেতসার। দুধ খেলে শরীর গঠন হয়। বীরেন্দ্র শেহবাগ নাকি এত দুধ খান যে কেউ কল্পনাই করতে পারবেনা, আর সেই দুধের জোরেই তাঁর ছক্কাগুলো গিয়ে পড়ে মাঠের বাইরে। এমনকি প্রচলিত সংস্কার বলে গর্ভাবস্থায় দুধ খেলে গর্ভস্থ সন্তান ফর্সা হয়। ছোটবেলায় কমলা সবুজ আইসক্রীম খেতে বাধা দেওয়া হত ড্রেনের জল দিয়ে তৈরি বল, কিন্তু চকোবার খেলে কেউ কিছু বলতনা, দুধ আছে যে। প্রথম খটকাটা লাগল বিয়ের পর, বউ নাকি ল্যাকটোজ ইনটলারেন্ট, দুধ খেলেই তার পেটখারাপ হয়। বিশ্বাস হলনা, ধুর, ছোটবেলা থেকেই কমপল্যান দিয়ে দুধ খাচ্ছি, কোনদিন পেটখারাপ হলনা, ওর কিকরে হয়? ওসব নিশ্চয় শহুরে বা গ্লোবালি ভাবলে ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড সমস্যা। পাত্তা দিইনি। তবে একটা কথা মাঝে মাঝে ভেবে অবাক লাগত, মানুষ ছাড়া অন্য কোন স্তন্যপায়ী প্রাণী বড় হবার পরে দুধ খায়না কেন?

বিবর্তন নিয়ে পড়াশোনা করতে গিয়ে দেখলাম যে স্তন্যপায়ী প্রাণীরা বড় হবার পরে আর দুধ খায়না তার পেছনে একটা যুক্তিগ্রাহ্য কারণ আছে। স্তন্যপান ত্যাগ করার পরে প্রাণীদের শরীরে ল্যাকটেজ এনজাইম যা দুধের মধ্যে থাকা ল্যাকটোজ নামক শর্করাটিকে ভেঙে হজম করায় সেটি আর তৈরি হয়না, তাই দুধ আর হজম হয়না, দুধ খেলে পেটখারাপ হয় শুধু। বিবর্তন যেন ঘেঁটি ধরে বলে “ওহে, তুমি বড় হয়ে গেছ, মায়ের কোল ছেড়ে বেরোও, খুঁটে খাও, তোমার ভাইবোনকে সুযোগ করে দাও”। এতে যে সুবিধাটা হয় সেটা হল একই খাদ্যের রিসোর্সের জন্য আগে পরে জন্মানো সন্তানদের মধ্যে প্রতিযোগিতা হয়না, ফলে অধিক পরিমাণ সন্তান বেঁচে থেকে সেই প্রজাতির সাফল্যকে সুনিশ্চিত করে। স্তন্যপায়ী প্রাণী হলেও মানুষ ব্যতিক্রম, মাতৃদুগ্ধ ত্যাগের পরেও গরু, ছাগলের দুধ ও দুগ্ধজাত খাদ্য তার কাছে সুখাদ্য বলেই বিবেচিত। কারণটা কি?

কারণটার মধ্যে মানব বিবর্তন, কৃষিকাজের উদ্ভব ও জিনের প্রভাব অঙ্গাঙ্গিকভাবে জড়িয়ে আছে। দেখা যায়, যে জিনটি শৈশবে দুধ হজম করানোর এনজাইম ল্যাকটেজ তৈরির সফ্টওয়্যারটি বহন করে, ল্যাকটোজ ইনটলারেন্স থাকলে সেটি সাত আট বছর বয়সে বন্ধ হয়ে হয়ে যায় ( প্রকৃতি ঘেঁটি ধরে যেন সফ্টওয়্যারটিকে ডিলিট করে দেয়)। কিন্তু সেই জিনে যদি একটি ছোট্ট মিউটেশন থাকে তাহলে শৈশবের পরেও দুধ হজম করতে কোন অসুবিধা হয়না, কারণ সেই পরিব্যক্তি দুধ হজমের এনজাইম তৈরি করার জিনটিকে বন্ধ হতে দেয়না, সফ্টওয়্যার চালু থাকে, সাথে চালু থাকে দুগ্ধপান। এই মিউটেশনের একটা গালভরা নামও আছে, এলপি অ্যালিল। এই জেনেটিক মিউটেশন, যা দুধ হজম করতে সহায়ক, সেটি কিন্তু বেশ নতুন, মলিকিউলার ক্লকের সাহায্যে মিউটেশন ট্রেসিং করে জানা যায় যে এই মিউটেশনটি মাত্র ৭৫০০ বছর আগে বর্তমান হাঙ্গারী থেকে প্রায় ঝড়ের গতিতে ছড়িয়ে পড়ে সারা ইউরোপ, এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যে (মিউটেশনটির উৎপত্তি অবশ্য আরো অনেকদিন আগে, সম্ভবত মধ্যপ্রাচ্যে) । আর ঠিক এই কারণেই মানুষ একমাত্র স্তন্যপায়ী প্রাণী যে বড় হয়ে যাওয়ার পরেও দুধ খায়।

এ তো গেল জিনের কথা, এরকম নানা মিউটেশন তো ভ্রুণের মধ্যে কোষবিভাজনের সময় জেনেটিক কপিইং এররের সময় হয়েই থাকে, কিন্তু সেগুলো এত মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েনা যদিনা তা বেঁচে থাকা ও বংশবৃদ্ধির জন্য কোন বিশেষ সুবিধা না দেয় ( ডারউইন ও ওয়ালেস সাহেবের যোগ্যতমের উদ্বর্তন বা ন্যাচারাল সিলেকশন)। তাহলে, দুধ হজম করার ক্ষমতাও নিশ্চয় বেঁচে থাকা ও প্রজননে কোন বিশেষ সুবিধা দিয়েছিল যাতে তা আজ সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে (অতটাও না, পৃথিবীর দুই তৃতীয়াংশ মানুষ আজও ল্যাকটোজ ইনটলারেন্ট)। কি ছিল সেই সুবিধা? সত্তরের দশক, পোল্যান্ডের আর্কিওলজিস্ট পিটার বোগুস্কি মধ্য পোল্যান্ডে একটি প্রস্তরযুগের সাইটে (যেখানে ইউরোপের প্রথম কৃষকরা বসবাস করতেন) খনন করতে গিয়ে মাটির হাঁড়ির টুকরো পান। এরকম তো কতই পাওয়া যায়, কিন্তু এটার একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। সেটা হল হাঁড়ির চারিদিকে অসংখ্য ফুটো। সাত হাজার বছর পুরোন এই হাঁড়ির সাথে তিনি তাঁর বন্ধুর বাড়িতে দেখা একটি পাত্রের মিল খুঁজে পেয়েছিলেন যেটা বাড়িতে চিজ তৈরির সময় ছাঁকনি হিসেবে ব্যবহৃত হত। তিনি ধারণা করেছিলেন যে নিশ্চয় ওই ফুটোওলা হাঁড়িও চিজ তৈরিতেই ব্যবহৃত হত। সত্তরের দশকে এই ধারণা প্রমাণ করার কোন উপায় ছিলনা, অপেক্ষা করতে হল ২০১১ সাল পর্যন্ত, হাঁড়ির গায়ে লেগে থাকা ফ্যাটের আস্তরণ পরীক্ষা করে দেখা গেল সত্যিই সেটায় চিজ তৈরি হত। অর্থাৎ সাতহাজার বছর আগে ই মানুষ দুগ্ধজাত খাদ্য তৈরি করতে শুরু করে দিয়েছিল, কিন্তু দুগ্ধজাত পদার্থ খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করা আর সরাসরি দুগ্ধপানের মধ্যে একটা পার্থক্য আছে। দুধকে দই বা চিজে পরিবর্তন করলে যেটা হয় সেটা হল দুধের মধ্যেকার ল্যাকটোজ, যেটা হজম করতে সমস্যা, সেটা চলে যায় তাই খেতেও সমস্যা হয়না, কিন্তু সরাসরি দুগ্ধপানের ক্ষেত্রে এই সমস্যাটি থেকেই যাচ্ছে। তাহলে?

২০০৪ সালের একটি গবেষণায় দেখা যায় যে যে মানুষদের মধ্যে এলপি অ্যালিলটি আছে, অর্থাৎ যাঁরা দুগ্ধপানে সক্ষম, তাঁদের সন্তানদের ফার্টিলিটি প্রায় ১৯% বেশি। এর মানে কিন্তু এটা নয় যে দুধ খেলে ফার্টিলিটি বাড়বে, এর মানে এটাই যে দুধ হজমে সক্ষম ব্যক্তিদের প্রজননক্ষমতা বেশি হয় কারণ এই এলপি অ্যালিলটি প্রজননক্ষমতা বাড়ায়। দুগ্ধপানের ক্ষমতা থাকার এটা হল প্রথম সুবিধা।

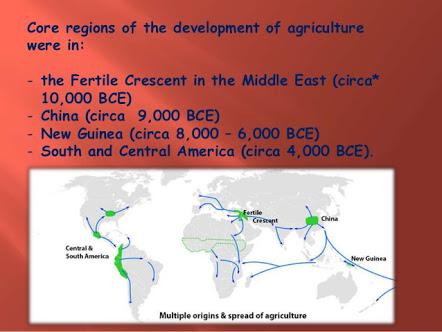

যতটা জানা যায় (জেনেটিক ও আর্কিওলজিকাল সুত্রের মাধ্যমে), আজ থেকে ১১০০০ বছর আগে কৃষিকাজ ও পশুপালন এই দুটি জিনিসের উদ্ভব ঘটে বর্তমানে আমরা যে অঞ্চলকে ফার্টাইল ক্রেসেন্ট বলি সেখানে (বর্তমান সিরিয়া, লেবানন, উত্তর ইরাক ও জর্ডন)। সেখান থেকে মানুষ খাদ্যোৎপাদনের এই নতুন পদ্ধতি নিয়ে পাড়ি দেয় পূর্ব ও পশ্চিমে। তাঁদের মধ্যে খুব ক্ষুদ্র সংখ্যায় ল্যাকটোজ টলারেন্ট মানুষ ছিলেন। সেসময়েই সম্ভবত চিজ বানানোর পদ্ধতি তাঁরা আবিষ্কার হয়, সেই আদিম চিজ আজও পৃথিবীর দুজায়গায় ব্যবহৃত হয়, যার নাম তুরস্কে বেয়াজ পেনির আর ভারতে পনীর।

কিন্তু সরাসরি দুগ্ধপান? সেটায় কি সুবিধা? পশ্চিম এশিয়া থেকে কৃষিকাজ ও পশুপালন যখন ইউরোপের শীতল আবহাওয়ায় এল, তখন প্রথমদিকে তাদের অনেকগুলো সমস্যার সামনে পড়তে হয়, যে ফসল ফার্টাইল ক্রেসেন্টে সহজেই হয় সেটা কিন্তু শীতল আবহাওয়ায় নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। কাজেই কৃষিজীবী সমাজকে প্রায়শই দুর্ভিক্ষের কবলে পড়তে হত, তখন খাদ্য সংগ্রহ হবে কিকরে? শিকারের মাধ্যমে কৃষিজীবী সমাজের বড় পপুলেশনকে মেনট্ন করা তো সম্ভব নয়? তাহলে? উত্তর হল গবাদী পশুর দুধ। পশ্চিম এশিয়ায় সকালে দুয়ে নেওয়া দুধ দুপুরে হয়ে যায় দই, কিন্তু শীতল আবহাওয়ায় দুপুরেও সেটা দুধই থাকে। তাকে দই করতে গেলে নানারকম প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যেতে হবে আলাদা করে। কিন্তু দুর্ভিক্ষকালীন পরিস্থিতিতে অত সময় কই? যারা দুধ সরাসরি পান করে হজম করতে পরবে, তারা বাঁচবে, যাদের নেই তারা দুধ খেলেও পেটখারাপ হয়ে মরবে।

আরো একটা কারণ আছে, ইউরোপ সূর্যালোক পায় কম, তাই সূর্যালোকের কারণে শরীরে ভিটামিন ডি তৈরিও হয় কম, দুধ সরাসরি পান করলে সেই অভাব পূর্ণ হয় ও অস্থি হয় শক্তিশালী।

আরেকটা কারণ হল কৃষিকাজ, মানুষ যতদিন হান্টার গ্যাদারার ছিল, ততদিন তাদের পুষ্টির অভাব হতনা কারণ নানারকম খাদ্যের সরবরাহ ছিল, কৃষিকাজের ফলে শ্বেতসারের পরিমাণ গেল বেড়ে, প্রোটিন ও ভিটামিনের ঘটল অভাব। তাই নব্যপ্রস্তরযুগের কৃষিজীবীদের ফসিলে স্কার্ভি, ডায়াবেটিস ও অস্টিওপোরেসিসের চিহ্ন জ্বজজ্বল করছে। সেসময়ে পুষ্টির অভাব পূরণ করবে কে? দুধ।

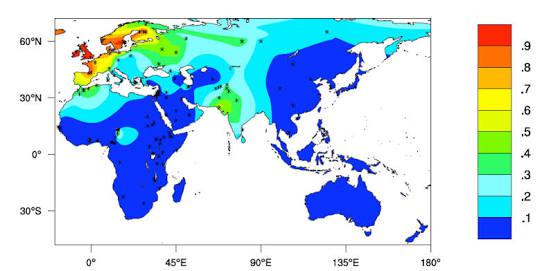

এই কারণগুলো দুধ হজমকারী মানুষগুলোকে এত সুবিধা দিল যে তারা কয়েক হাজার বছরের মধ্যে পৃথিবীতে ছড়িয়ে গেল। ল্যাকটোজ টলারেন্স যাঁদের মধ্যে আছে তাঁরা যদি নিজেদের জেনেটিক অ্যানসেস্ট্রি পরীক্ষা করান, তাহলে তাঁদের মধ্যে কোন না কোন ভাবে মধ্য এশিয়া ও ইউরোপিয়ান অ্যান্সেস্ট্রি পাওয়া যাবে, ভারতবর্ষের প্রায় ষাট শতাংশ মানুষ আসলে ল্যাকটোজ ইনটলারেন্ট, এবং প্রায় ২২০০ ভারতীয়র ওপর সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে যে তাঁদের ল্যাকটোজ টলারেন্সের মিউটেশনটি ইউরোপিয়ান ল্যাকটোজ টলারেন্সের মিউটেশনটির সাথে হুবহু মেলে। উত্তর ভারতে ল্যাকটোজ টলারেন্ট ব্যক্তির সংখ্যা প্রায় সত্তর শতাংশ এবং দক্ষিণ ও পূর্বভারতে মাত্র ৩০ শতাংশ (আফ্রিকার মানুষের এবং চীনের মানুষের ল্যাকটোজ টলারেন্সের উৎস অন্য এবং তা আরেকদিন বলব)

সাথের ছবিগুলো পৃথিবীতে ল্যাকটোজ টলারেন্ট পপুলেশনের ব্যপ্তি ও প্রথম কৃষকদের প্রবজ্যা খুব সুন্দরভাবে দেখানো আছে। অতএব, ল্যাকটোজ টলারেন্ট হলে মজাসে দুধ খান আর নাহলে? চিন্তা কিসের? দই ও চীজ আছে তো।

ল্যাকটোজ টলারেন্সের ম্যাপ, লাল অংশে ল্যাকটোজ টলারেন্স সবচেয়ে বেশি, নীল অংশ সবচেয়ে বেশি ল্যাকটোজ ইনটলারেন্ট

কৃষিকাজের যাত্রাপথ

Facebook Comments